「早期英語教育をすると日本語が変になるのでは?」という不安は根強いと思う。また「まずは母語の日本語をちゃんとすべき」という意見も。私の実感としては、日本語と英語の順序はどちらでもよく、最終的に使えるようになればOKだと考えている。次男の宿題で「日本語がちょっと怪しい?」と感じた出来事を起点に、他言語国家の事例や研究の知見も踏まえて、私なりに整理してみた。

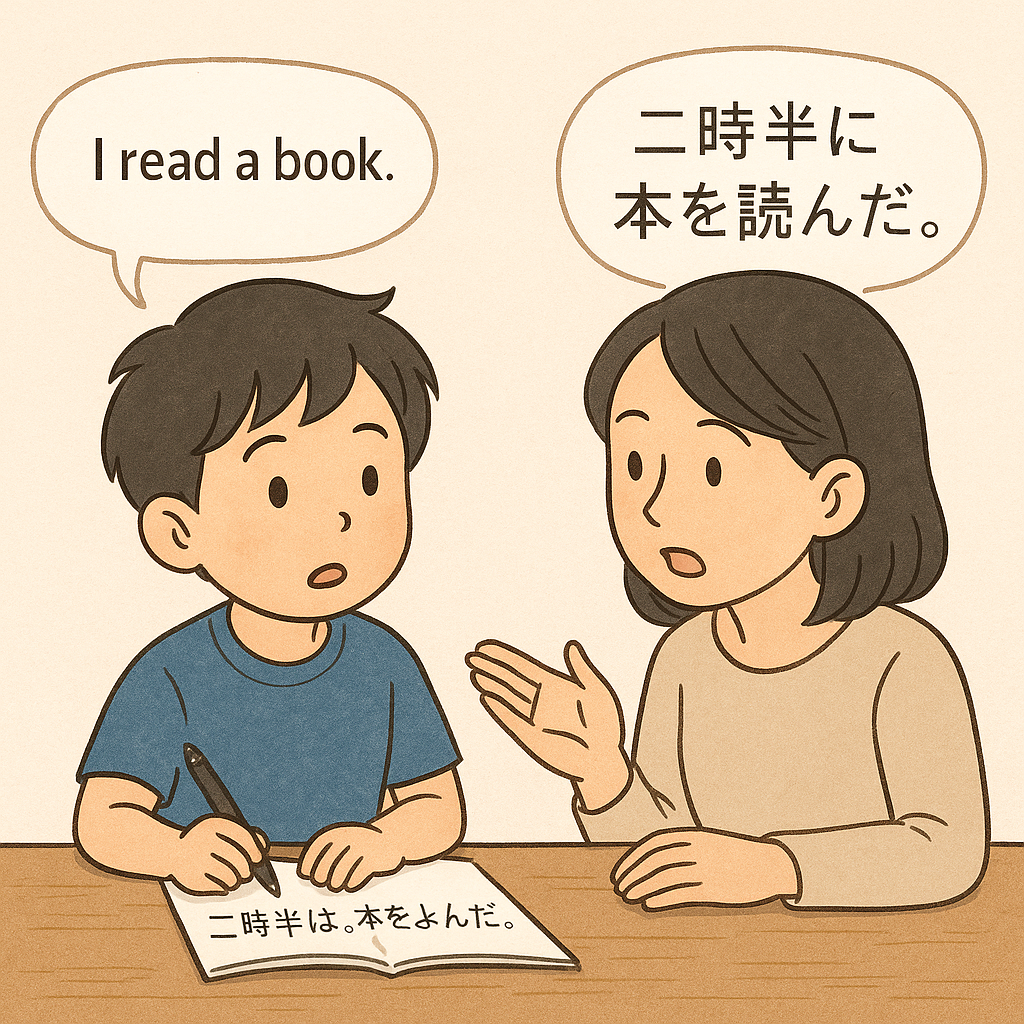

ある日、次男(小1)が持ち帰った宿題は「『二』という漢字を使って文を作る」ことだった。

息子が考えたのは「二時半は、本をよんだ。」という文。

私は「『二時半に』じゃない?」と声をかけたが、本人はピンときていない様子だった。

そこで息子が「じゃあ『二時半で本をよんだ』は?」と聞く。

私は「それだと英語の with やusing みたいに、“二時半を使って読んだ”という感じに聞こえるかな」と説明したら、ようやくしっくりきたようだった。

英語優位だから起こる現象

このやり取りを見て、今は英語の構造を先に思い浮かべてから日本語へ写像しているのだと感じた。助詞「は/に/で」のような微妙な使い分けは、日本語の感覚が育つにつれて自然に整う部分が大きい。だから、現時点での違和感は「日本語ができていない」からではなく、英語優位で考えているためにマッピングが揺れているだけなと捉えている。

他言語国家のバイリンガル運用から学べること

日本は単一言語社会に近いからこそ不安が強くなりがちだと思うけれど、世界には複数言語を当たり前に使う国が少なくない。そうした国々では、社会設計として「両立」を支える仕組みが長年回っていると感じる。これらの国の人たちが、みんなダブルリミテッドやセミリンガルかというと、もちろんそんなことはない。

| 国・地域 | 言語政策・取り組み | 特徴・結果 |

|---|---|---|

| シンガポール | 英語を主言語としつつ、中国語・マレー語・タミル語のいずれかを必修とするバイリンガル教育政策 | 学校・社会で英語と母語の使い分けが定着。英語優位でも母語の維持が制度的に担保されやすい |

| グアテマラ | マヤ系言語とスペイン語を併用する「異文化バイリンガル教育」を推進 | 母語尊重とスペイン語教育の両立で、学習成績や就学継続の改善が報告されている |

| 台湾 | 「2030年双語国家政策」で、中国語と英語の社会的運用を強化 | 社会全体で英語力を底上げしつつ、母語としての中国語も維持する方向性が明確 |

研究が示すバイリンガル教育の実態(私の理解)

- 学力への悪影響は限定的/むしろプラス面も:バイリンガル教育が読解・語彙・学業成績に肯定的な影響を示すレビューがあるという報告をよく目にする。

- 語彙の深さは相互に波及:一方の言語で語彙知識が深まると、もう一方にも良い影響が及ぶという示唆がある。

- 一時的な“変な日本語”は発達の通過点:帰国子女などで、日本語で名詞を過剰に繰り返す等の特徴が一時的に見られることはあるが、成長とともに整っていくという観察がある。

細部の数字や効果量は研究により幅があるし、もちろん家庭や環境で差は出ると思う。それでも私は、早期から二言語に触れること自体が長期的に見て有害という根拠は弱いと理解している。

私の結論

次男の「二時半は/に/で」の迷いは、英語優位の思考の副産物にすぎないと感じた。世界の多言語社会の例や研究の知見を踏まえると、英語が先でも日本語が先でも、最終的に両方を使えるようになればOKというのが今の私のスタンス。短期的な揺らぎに過度に反応するより、日常の日本語インプット(会話・本・書く機会)を淡々と積み重ねつつ、英語も楽しんで続ければよいと思っている。

まとめ

- 早期英語教育で一時的に助詞や語順が揺らぐことはある(我が家では次男の宿題で実感)

- それは「日本語ができていない」もしくはダブルリミテッドではなく、英語→日本語への写像で起きる自然な現象と捉えられる

- 多言語社会の事例や研究からも、二言語併用は十分に成立しうる

- 順序はどちらでもいい。最終的に使えるようになればOKという視点で、焦らず両言語の環境を整える

コメント